Les années 70 représentent une période charnière pour la criminalité au Québec, marquée par l’émergence de la mafia, qui a commencé à s’imposer comme une force dominante dans le paysage criminel de la province. Ce climat a été fortement influencé par des figures emblématiques telles que Nicolas Rizzuto, dont le leadership a joué un rôle crucial dans l’organisation et la structuration de la mafia. Originaire de Sicile, Rizzuto a su tirer parti des rivalités existantes et des connections avec d’autres groupes criminels pour établir une emprise solide sur le milieu organisé.

Durant cette décennie, plusieurs clans ont fait surface, et leurs rivalités ont intensifié le climat de violence. Les conflits entre la mafia italo-américaine et diverses factions rivales, notamment les gangs de motards, étaient fréquents. Ces rivalités ont non seulement façonné la dynamique interne de la mafia, mais elles ont également provoqué une montée des actes criminels, allant du racket à la guerre des territoires. Cette période a été marquée par une hausse des assassinats et des disparitions, entraînant des répercussions sur l’ordre public et la sécurité des citoyens.

Les autorités locales ont tenté de contrer cette montée en puissance en renforçant les lois et les régulations. Cependant, la corruption infiltrant divers niveaux d’administration compliquait la situation, rendant difficile la lutte efficace contre le crime organisé. Ce phénomène a également attiré l’attention des médias, qui ont commencé à documenter ces événements, générant un intérêt public pour les activités criminelles au Québec. Les années 70 ont ainsi jeté les bases des conflits futurs et ont consolidé la mafia dans un rôle incontournable du crime organisé au Québec.

Nicolas Rizzuto : État des lieux de sa domination

Nicolas Rizzuto est souvent considéré comme l’une des figures les plus emblématiques de la criminalité organisée au Québec. Son ascension au pouvoir dans les années 1970 et 1980 est le résultat d’une combinaison de stratégies astucieuses et d’alliances judicieusement bâties au sein du monde du crime, celui-ci étant marqué par une forte présence italienne. Rizzuto a su naviguer habilement dans ses relations avec d’autres familles criminelles, notamment les Calabrais et les Siciliens, leur permettant de s’unir sous une domination commune tout en consolidant son propre pouvoir.

Au fil des décennies, Rizzuto a construit un réseau impressionnant de contacts, lui permettant de contrôler diverses activités criminelles, allant du trafic de drogues à l’extorsion, en passant par le blanchiment d’argent. Sa capacité à établir des relations solides avec des politiciens, des hommes d’affaires et même des membres des forces de l’ordre a été un élément clé de sa longévité au sommet de la hiérarchie criminelle. En cultivant une image charismatique et en s’affirmant comme un homme de respect, il a pu maintenir une influence considérable sur le paysage criminel du Québec.

Au-delà de son réseau, la structure de sa famille, la famille Rizzuto, a également joué un rôle prépondérant dans la pérennité de son empire. En intégrant des membres de sa propre famille dans des positions clés, il a assuré la loyauté et la continuité de ses opérations. Même après son arrestation et sa mort, l’impact de Nicolas Rizzuto sur le crime organisé reste visible, sa dynamique ayant largement influencé les rivalités et les alliances qui se forment encore dans le milieu criminel. En somme, la domination de Rizzuto a marqué un tournant inévitable dans l’histoire de la criminalité au Québec, laissant un héritage complexe qui continue d’être analysé par les spécialistes du sujet.

Les années 80 : Conflits internes et affrontements

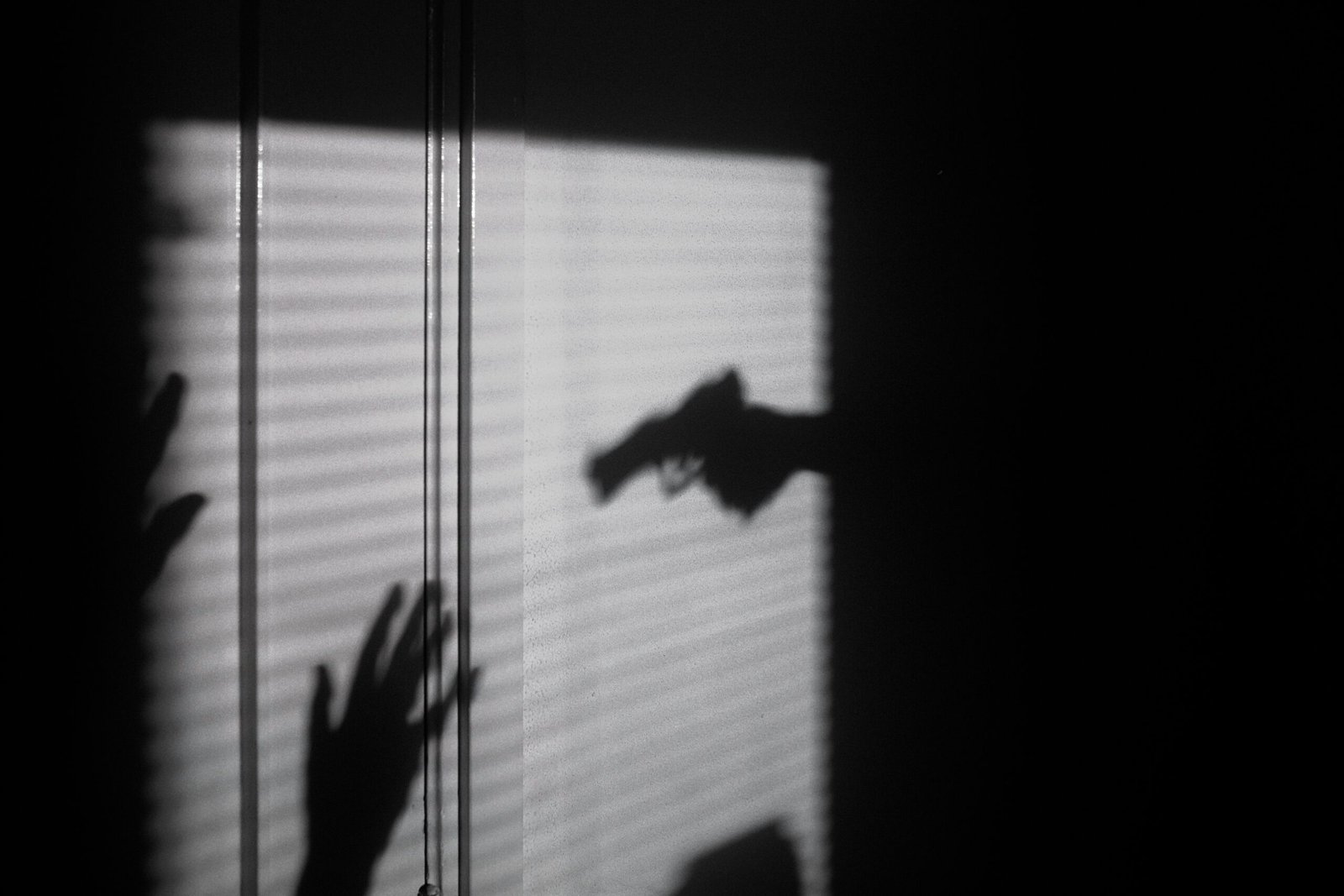

Les années 1980 marquent une période tumultueuse dans l’histoire de la criminalité au Québec, caractérisée par des guerres de territoire et des rivalités internes au sein des organisations criminelles. Ce phénomène a été exacerbé par l’émergence de groupes rivaux qui se disputaient le contrôle des activités illicites, notamment le trafic de drogue et le jeu clandestin. Les conflits qui en ont découlé ont eu un impact significatif sur la structure sociale des communautés touchées, engendrant une atmosphère de peur et d’insécurité.

Les principaux protagonistes de cette période étaient souvent des figures emblématiques du crime organisé, dont les luttes de pouvoir étaient non seulement visibles parmi les membres de leurs organisations respectives, mais aussi dans la manière dont leurs actions affectaient les citoyens ordinaires. Des familles ont été dévastées par la violence, et beaucoup d’innocents se sont retrouvés pris dans la tourmente des règlements de comptes. Les affrontements entre factions rivales ont également amené une intensification des efforts des forces de l’ordre qui tentaient de perturber ces activités criminelles croissantes.

La montée en puissance de certains gangs durant cette période a conduit à des actes de violence flagrants et à une série de meurtres qui témoignaient de la brutalité de ces confrontations internes. La dynamique des alliances et des trahisons à l’intérieur même des groupes criminels a provoqué une instabilité qui a rendu difficile la compréhension de la structure du crime organisé dans la région. Les rivalités, souvent fondées sur des enjeux économiques, ont alimenté un cycle de violence qui a façonné la criminalité au Québec pour les décennies suivantes.

En somme, les années 80 représentent une période de réflexion sur les conséquences des conflits internes au sein des organisations criminelles et leurs répercussions sur la société, illustrant le besoin urgent d’une approche collaborative entre les forces de police et les communautés affectées.

L’assassinat de Nicolas Rizzuto : Un tournant majeur

L’assassinat de Nicolas Rizzuto, survenu en 2009, a marqué un tournant significatif dans le paysage du crime organisé au Québec. Ancien chef de la famille mafieuse des Rizzuto, il avait consolidé son pouvoir et établi des relations influentes avec d’autres organisations criminelles. Sa mort a engendré une vacuum de pouvoir qui a inévitablement bouleversé l’équilibre entre les factions rivales. L’assassinat, attribué à une guerre de territoire entre gangs, a plongé la mafia québécoise dans le chaos et les rivalités interne.

Suite à la disparition de Rizzuto, plusieurs groupes, notamment les Irlandais et les Hell’s Angels, ont tenté de profiter de l’instabilité pour étendre leur influence. Ce vide a engendré une lutte de pouvoir intense, où les factions cherchaient à réaffirmer leur domination, entraînant des actes de violence inédits dans les rues de Montréal. Les rivalités sont devenues alors de plus en plus meurtrières, exacerbant le climat d’insécurité dans la région. Ces affrontements ont également eu un impact sur le système judiciaire, qui a dû faire face à une montée des crimes organisés et à un défi croissant pour démanteler ces groupes.

En parallèle, cet assassinat a aussi révélé les failles au sein de la hiérarchie du crime au Québec. Alors que les Rizzuto étaient traditionnellement perçus comme les arbitres du crime organisé, leur chute a permis l’émergence de nouvelles figures de proue, bouleversant les alliances établies. De plus, les ramifications de cette lutte pour le pouvoir ont influencé d’autres organisations criminelles à travers le Canada, et même au-delà des frontières, redéfinissant ainsi la dynamique du crime organisé à une échelle plus large. Les événements qui ont suivi la mort de Nicolas Rizzuto continuent d’influencer les affaires criminelles au Québec, témoignant de l’ampleur du tournant qu’il a représenté.

Le petit-fils : La nouvelle génération de Rizzuto

Dans le contexte du crime organisé au Québec, le nom Rizzuto évoque non seulement une dynastie influente, mais aussi une histoire riche en événements marquants. Le petit-fils de Nicolas Rizzuto porte cet héritage, un fardeau autant qu’un privilège, alors qu’il navigue dans un paysage du crime en pleine transformation. Les tensions entre les différentes factions criminelles, ainsi que les efforts des forces de l’ordre pour contrer cette mouvance, imposent à la nouvelle génération une vision renouvelée de leur environnement.

Élevé dans un milieu où la réputation familiale est cruciale, le petit-fils a dû apprendre à composer avec les défis contemporains qui diffèrent de ceux auxquels faisait face son grand-père. La criminalité organisée au Québec a évolué, intégrant des éléments numériques et une hiérarchie interconnectée avec des organisations internationales. De plus, les travaux des forces de l’ordre ont renforcé leur présence, rendant la survie dans cet univers d’autant plus complexe.

Ce jeune homme se retrouve ainsi à la croisée des chemins, devant choisir entre l’adhésion aux valeurs traditionnelles de la famille Rizzuto et l’exploration de nouvelles opportunités dans un paysage en constante évolution. Les défis auxquels il fait face ne se limitent pas aux actions des policiers, mais incluent également la concurrence accrue de nouveaux acteurs sur le marché. La question demeure de savoir comment il pourra adapter l’héritage Rizzuto à l’ère moderne, façonnant ainsi son propre parcours tout en rendant hommage à son passé familial.

Dans ce contexte, le petit-fils de Nicolas Rizzuto est devenu un symbole de cette continuité délicate au sein du crime organisé québécois. En se confrontant aux réalités of the 21st century, il pourrait définir une nouvelle approche qui respecte les leçons du passé tout en répondant aux exigences d’un futur imprévisible.

Les conséquences pour la société québécoise

La criminalité organisée au Québec a suscité des préoccupations considérables au fil des décennies, engendrant des conséquences qui s’étendent au-delà du simple domaine criminel. Les impacts sociaux et économiques de cette réalité sont significatifs et continuent d’influencer la perception de la société québécoise telle que nous la connaissons aujourd’hui.

D’une part, la criminalité organisée a engendré un climat de méfiance au sein des communautés. Les groupes criminels, par leurs activités illicites, ont souvent affaibli la cohésion sociale, provoquant un isolement dans certaines régions. Les citoyens peuvent éprouver une inquiétude croissante face à la sécurité publique, ce qui amène à une diminution des interactions communautaires et du sentiment d’appartenance. Cette fragmentation sociale peut mener à des tensions raciales et culturelles, exacerbant les inégalités déjà présentes dans la province.

D’autre part, les ramifications économiques de la criminalité organisée sont tout aussi préoccupantes. Les entreprises, confrontées à la menace d’extorsion ou de violence, peuvent réagir en restreignant leurs investissements dans certaines zones, ce qui nuit au développement économique local. Par ailleurs, l’impact sur l’industrie du divertissement, notamment lié au trafic de drogues et à la prostitution, peut également être observé. Cela entraîne également une augmentation des dépenses gouvernementales en matière de sécurité et de maintien de l’ordre, pesant ainsi sur les ressources publiques.

Sur le plan politique, la criminalité organisée a également influencé la prise de décision. Les élus sont souvent confrontés à des pressions qui les poussent à adopter des lois plus strictes, tout en cherchant à renforcer la transparence et la confiance envers les forces de l’ordre. Cependant, il est primordial que ces mesures ne nuisent pas à la protection des droits civiques et à la liberté des citoyens.

Ainsi, l’impact de la criminalité organisée sur la société québécoise est multifacette, affectant à la fois la dynamique communautaire, le développement économique et la politique locale. Cet ensemble de facteurs constitue un défi majeur pour le Québec, qui doit chercher à rétablir la confiance et à promouvoir un avenir plus sûr et plus inclusif pour tous ses habitants.

L’évolution de la loi et de l’ordre

Au cours des cinquante dernières années, la criminalité organisée au Québec a rencontré des réponses judiciaires et policières en constante évolution. Ces réponses, adaptées par les forces de l’ordre, ont été essentielles pour lutter contre les défis posés par cette forme de criminalité. Les stratégies mises en œuvre par les agences de sécurité, notamment la Sûreté du Québec et le Service de police de la Ville de Montréal, ont fait face à une dynamique criminelle en mutation. En effet, la montée des groupes criminels, tels que les motards et les gangs de rue, a incité une réévaluation des approches adoptées pour garantir l’ordre public.

Dans un premier temps, des lois novatrices ont été instaurées pour contrer des phénomènes tels que le trafic de drogues et la violence associée. Par exemple, la mise en œuvre de lois spécifiques sur le crime organisé a donné aux autorités judiciaires des outils supplémentaires pour enquêter et poursuivre ces actes criminels de manière plus efficace. Ces réformes ont été souvent dictées par la nécessité d’une plus grande collaboration inter-agences, soulignant l’importance d’un réseau d’informations robuste.

En parallèle, l’intégration de nouvelles technologies dans les opérations de police a transformé la lutte anti-crime. Les outils d’analyse de données ainsi que la surveillance électronique ont permis de mieux cerner les réseaux criminels. Plus récemment, les initiatives communautaires ont également pris de l’ampleur, visant à prévenir la criminalité par l’engagement du public. L’éducation et la sensibilisation jouent un rôle crucial dans la lutte contre le crime organisé, soulignant que la prévention est tout aussi importante que la répression.

Ces efforts conjugués témoignent d’une approche multifacette face à la criminalité au Québec, dont la constante adaptation est primordiale pour répondre efficacement aux nouvelles menaces. À travers les décennies, les forces de l’ordre ont su évoluer en fonction des défis qu’elles affrontaient, garantissant ainsi une meilleure sécurité pour les citoyens.

Le futur de la criminalité au Québec

Le paysage criminel au Québec est en perpétuelle évolution, influencé par divers facteurs tels que l’innovation technologique, les changements sociopolitiques et les dynamiques économiques. En analysant ces éléments, il est possible d’entrevoir de potentielles tendances émergentes et les menaces qui pourraient se dessiner dans le futur de la criminalité. Les organisations criminelles, par exemple, pourraient adapter leurs stratégies pour intégrer des technologies avancées, comme la cryptographie et les plateformes numériques, afin de renforcer leurs activités illicites tout en contournant la détection des autorités.

La montée de la cybercriminalité est une préoccupation croissante à cet égard. Avec l’augmentation des échanges en ligne et la numérisation des services, les criminels exploitent de nouvelles vulnérabilités. Dans les années à venir, il est probable que nous assistions à une augmentation des fraudes financières, des piratages informatiques et des activités illégales sur le dark web. Les autorités devront alors intensifier leurs efforts pour comprendre et combattre ces nouvelles formes de criminalité qui échappent souvent à la portée des lois traditionnelles.

Parallèlement, des facteurs sociopolitiques pourraient également jouer un rôle crucial dans l’évolution de la criminalité au Québec. Des questions telles que l’immigration, l’inégalité économique et le désengagement communautaire peuvent engendrer des tensions susceptibles d’accentuer la criminalité. Les changements législatifs, comme une éventuelle réforme des lois sur les drogues, pourraient également influencer la dynamique criminelle, modifiant ainsi le type de crime, ainsi que les groupes criminels à surveiller.

En somme, l’avenir de la criminalité au Québec pose des défis complexes et évolutifs. Pour anticiper et répondre à ces nouvelles menaces, les autorités et la société civile devront collaborer pour adapter leurs stratégies de prévention et d’intervention, en prenant en compte les défis posés par la technologie et les transformations sociales.